EDUCANDO POR EL TRILLO DE LA INTRAHISTORIA

FELIPE FERNÁNDEZ DE CASTRO

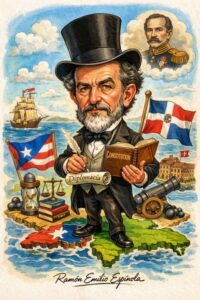

Por Ramon Espinola

Borincano excelso, dominicano por vocación

No son muchos —seamos honestos— los dominicanos que conocen a este hijo ilustre de Borinquen que, pudiendo quedarse cómodamente del lado del recuerdo insular, decidió empacar su memoria, su intelecto y su destino para venir a sembrarlos en la aún frágil tierra de la nación dominicana. Dejó la patria para ganar historia, cambió el terruño natal por la ardua tarea de construir uno nuevo. Loor a su memoria, y más aún, respeto a su ejemplo.

¿Cuántos dominicanos de estas generaciones habrán escuchado de este noble personaje?

Felipe Fernández de Castro nació en San Juan de Puerto Rico en el año de 1803, hijo de padres oriundos de la antigua colonia de Santo Domingo. Es decir, traía en la sangre un ir y venir de islas, una identidad antillana antes de que el término se pusiera de moda en los discursos académicos.

No participó directamente en la fundación de la República Dominicana en 1844, pero sería injusto —y hasta mezquino— medir su aporte solo por la cercanía a aquel glorioso trabucazo.

Su papel fue otro, quizás menos ruidoso, pero no menos decisivo: el de pensar, estructurar y administrar una nación que apenas aprendía a llamarse a sí misma República.

Dotado de ilustración, cultura y una capacidad poco común para moverse entre leyes, decretos y pasiones políticas, Fernández de Castro fue una figura clave durante el período de la Primera República (1844–1861).

Ocupó cargos de relevancia en el Poder Legislativo y llegó a desempeñarse como secretario de Estado, siempre orbitando en torno a la figura dominante del general Pedro Santana, ese caudillo de espada pesada y criterio cambiante, al que tantos siguieron más por necesidad que por devoción.

En 1859, cuando la diplomacia dominicana aún aprendía a usar frac y vocabulario extranjero, fue enviado a Dinamarca como ministro plenipotenciario. Su misión: resolver un delicado diferendo internacional por la reclamación de indemnización tras el apresamiento de tres goletas danesas en aguas dominicanas durante la administración del presidente Buenaventura Báez. No era poca cosa para una nación joven, endeudada y vigilada con lupa por potencias que confundían debilidad con derecho ajeno. Allí estuvo Fernández de Castro, defendiendo la dignidad nacional con papeles, argumentos y temple, que a veces valen más que los cañones.

Durante el funesto episodio de la Anexión a España (1861–1865), permaneció fiel a Santana, convirtiéndose en uno de sus principales asesores. Fue una etapa oscura, de decisiones polémicas y lealtades cuestionadas, donde la historia no siempre reparte absoluciones fáciles. Sin embargo, tras la Restauración, cuando el país retomó su soberanía, Fernández de Castro —como otros hombres de su tiempo— supo adaptarse al nuevo rumbo de la patria, integrándose nuevamente a la vida nacional sin rencores ni estridencias, ocupando altos cargos, especialmente en el ámbito de la judicatura.

Sin lugar a duda, perteneció a ese reducido y valioso grupo de intelectuales con que contó la República en sus albores, cuando pensar era tan urgente como disparar y escribir leyes resultaba tan arriesgado como empuñar un fusil.

Dentro de sus aptitudes intelectuales siempre mostró inclinación al servicio público, y lo hizo, según consta, en un plano de honra y dignidad, virtudes escasas incluso en tiempos menos convulsos.

Al momento de su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Santo Domingo en 1879, era miembro del Tribunal Supremo, culminando así una vida dedicada al servicio del Estado y al ejercicio responsable del pensamiento.

Borincano de cuna, dominicano por convicción, Felipe Fernández de Castro es uno de esos personajes que la historia suele tratar con discreción excesiva, pero cuya huella permanece firme en los cimientos silenciosos de la nación.

Porque no todos los padres de la patria empuñaron armas; algunos, como él, empuñaron ideas… y eso, a la larga, suele ser más peligroso y duradero.